|

'시린 한 겨울 그린 그림'. 이런 뜻을 지닌 대학자 추사 김정희(1786~1856)의 걸작 < 세한도(歲寒圖) > 는 얼핏 보면 참 썰렁한 작품이다. 휑한 화폭에 소나무, 잣나무 네 그루에 둘러싸인 초가집 한 채만을 물기 없는 먹으로 까끌하게 그려 넣었을 따름이다. 마냥 쓸쓸한 느낌 감도는 그림을 왜 최고 명작이라고 할까. 그건 이 그림이 사실적 형상이 아니라 작가의 인품과 학식, 인생 역경이 처절하게 녹아있는 문인화이기 때문일 터다.

명품 < 세한도 > 를 추사가 어떤 구상과 창작 배경을 갖고 그렸는지는 지금껏 수수께끼였다. 무엇보다 어떤 시점에, 어떤 경위로 그렸는지에 대한 구체적인 기록이 없었다. 1844년 제주에서 유배중이던 추사가 청나라 서적 등을 잊지않고 보내준 제자인 역관 이상적(1804~65)의 푸른 소나무 같은 정성에 보답하려고 그려줬다거나 후대 일본 학자 후지츠카가 일본에 가져갔다가 서예가 손재형이 2차 대전 공습을 피해 기적적으로 다시 갖고 들어왔다는 일화만 알려졌을 따름이다. 사거 150년 지나도록 추사 그림과 관련한 기초적인 문헌 연구는 별반 이뤄지지 않았기 때문이다.

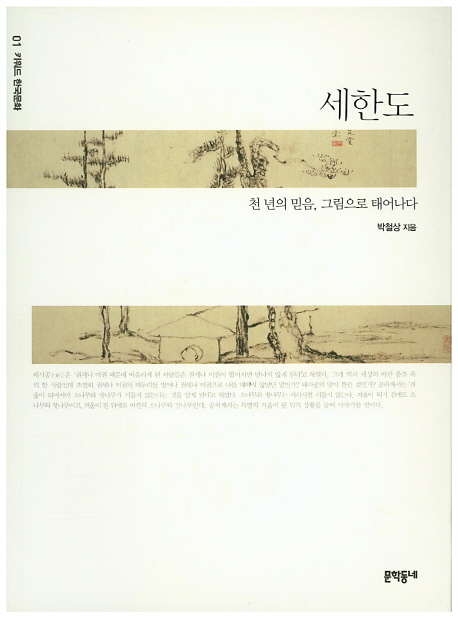

최근 미술사학자가 아닌 현직 은행 간부가 이 미스터리의 매듭을 풀었다. 은행일을 하면서 20년 이상 추사 문헌 연구에 몰두해온 박철상씨. 그는 이달초 출간한 저술 < 세한도 > (문학동네)에서 지난 1~2년 사이 희귀 고문헌 사료를 수집·분석한 결과 < 세한도 > 그림의 원형은 12세기 송나라의 대문인 소동파의 겨울 소나무 그림 < 언송도 > (현재는 전하지 않는다)에 뿌리를 두었다는 사실을 처음 밝혀냈다. 20대 청년 시절 청나라행 사신단에 끼어 당시 연경(북경)에 갔던 추사가 현지 대학자인 옹방강(이때 만나 추사의 큰 스승이 된다)의 거대한 서재에 들렀다가 본 < 언송도 > 관련 시에서 창작의 단초를 얻었다는 사실을 고증해낸 것이다.

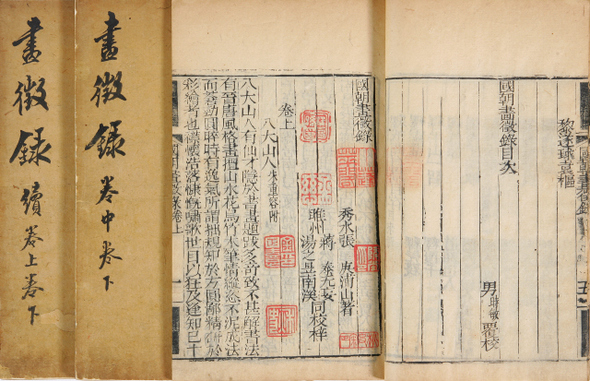

고증의 단서는 1년여전 박씨가 우연히 읽은 < 복초재적구 > 라는 추사의 편찬서였다. 스승 옹방강의 한시와 시론들을 추려 해설한 이 문헌 서문에는 추사가 옹방강 서재의 장대한 정경을 본 체험기가 들어있다. 바로 여기서 < 언송도 > 에 대해 옹방강이 지은 시구를 보고 추사가 감동하는 대목이 나온다. '고목이 된 소나무는 비스듬히 나무가지 드리우고 집에 기대어 있네 '라는 '고송언개전기호'라는 시구. 큰 소나무 하나가 우뚝한 젊은 소나무에 기대어 집을 싸안은 < 세한도 > 의 구도와 맞아떨어지는 표현이 아닌가. 게다가 추사는 소동파의 평생 풍모를 좇았던 마니아였으니. < 세한도 > 의 미스터리를 밝히는 실마리는 여기서부터 풀려나가기 시작했다. 북경을 다녀온 추사는 그 뒤 이 옹방강의 이 시구를 평생 머리 속에 새기고 그림으로 표출할 때를 기다렸을 것이라는 게 박씨의 분석이다. 추사는 이후 당시 청의 그림 서적을 입수해 학문적 연구에 몰입하는데, 박씨는 실제로 추사가 청나라 산수화가 장경(1685~1760)이 지은 < 국조화징록 > 이란 청대 화가들의 전기를 평생토록 매우 아끼며 보았다는 사실을 처음 밝혀냈다.

< 국조화징록 > 은 추사가 직접 제목을 써서 붙였을 뿐 아니라, 중요 화가들을 언급한 대목에는 일일이 붉은 동그라미나 각주를 치는 등 각별히 읽고 공부한 손때의 흔적이 적나라하게 보인다. 추사는 장경의 그림풍을 자신이 추구해야할 학문적 그림 세계의 '로망'으로 보고, 그의 전기 내용을 자기 문집에 수시로 인용했다. 아울러 장경의 화첩 < 장포산첩 > (간송미술관 소장)도 아껴가며 탐독했다. 추사는 제주 유배지에서 이 화첩을 항상 곁에 두며 감상했고, 노년에 병에 걸리자 '절대 이 화첩을 남에게 보이지 말라'는 사실상의 유언까지 남길 정도였다. 흥미로운 것은 제자인 화가 허소치로부터 먹을 붓에 짙게 묻혀 찍는 초묵법을 익혀 훗날 < 세한도 > 에 썼다는 사실이다. 박씨는 "최근 발굴한 그의 친구 초의선사에 보낸 편지에서 소치에게 초묵법을 익혔다고 추사가 고백한 대목을 찾아냈다"고 말했다.

역관 이상적은 < 세한도 > 를 건네받은 뒤 사신으로 중국에 사행하는 길에 그림을 들고 건너가 장요손 등 현지 유명 문인 16명의 평글을 받은 뒤 그림 옆에 붙인 것으로 알려져 있다. 그러나 애초엔 13명만 직접 받았고, 나머지 4명은 나중에 편지 형식으로 평글을 보냈다가 3명의 글만 다시 덧붙여진 사실도 박씨의 추적으로 밝혀졌다. 박씨는 "결국 < 세한도 > 는 추사가 20대 중국에 갔을 때 본 스승 옹방강 서재 풍경, 그곳 학자들간의 교류상 등을 파노라마처럼 평생 하나하나 떠올려가는 과정에서 창작 모티브가 형성된 것"이라며 " < 세한도 > 의 탄생과 전래 과정은 19세기 한중 학예 교류사의 빛나는 결정에 다름 아니다"고 평했다. 박씨가 찾아낸 추사의 < 세한도 > 관련 사료들과 희귀서적, 그리고 19세기 한중 지식인들 사이에 오고간 주옥같은 문헌, 편지들은 서울 관훈동 화봉갤러리의 기획전 '추사를 보는 열개의 눈'(3월1일까지, 02-737-0057)에 전시중이다. '실사구시잠' '귀로재' 같은 낯선 추사 글씨 명품들과 더불어 감상할 수 있다.

글 노형석기자 (한겨레신문)

(박철상지음 문학동네 11,000원)

이상적은 추사가 유배를 떠나기 전 이미 5차에 걸친 연행을 했었다. 그는 연행할 때마다 추사를 위해 청나라 학계의 최신 정보를 전해주었고, 진귀한 서적들을 구해다주었다. 평소에 교분이 있던 사람들도 바다 밖 멀리 유배된 자신을 위해주는 사람이 없었다. 그런데 유배 가기 전이나 유배 간 뒤나 언제나 똑같이 자신을 대하고 있는 우선의 행동을 보면서 추사는 문득 『논어』의 구절을 떠올렸다.

「자한」 편의 ‘세한연후지송백지후조歲寒然後知松柏之後彫’라는 구절이었다. 공자가 겨울이 되어서야 소나무나 잣나무가 시들지 않는다는 사실을 느꼈듯이, 사람도 어려운 지경을 만나야 진정한 친구를 알 수 있는 법이다. 어려울 때 친구가 진정한 친구라는 것도 이 때문이다. 추사는 우선이야말로 공자가 인정했던 송백松柏 같은 사람이라는 것을 깨달은 것이다. 우선에게 무언가 보답을 하고 싶었지만 바다 멀리 유배객 신세의 몸으로 할 수 있는 것은 아무것도 없었다. 이상적의 뒤를 봐줄 수도 없었고, 그에게 돈을 줄 수도 없었다. 할 수 있는 거라곤 자신의 마음을 전하는 것뿐이었다.

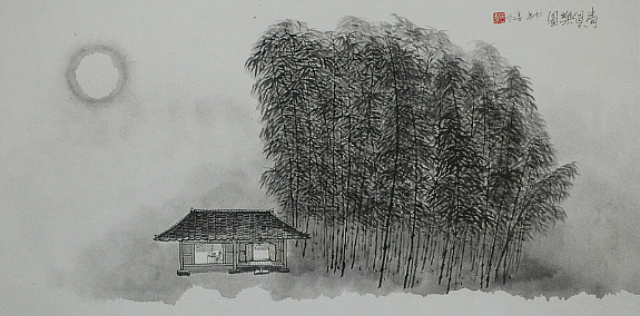

독락당(獨樂堂) /임홍수

붓을 든 추사는 자신의 처지와 우선의 절개를 비유한 그림을 그려나갔다. 창문 하나 그려진 조그만 집 하나, 앙상한 고목의 가지에 듬성듬성 잎이 매달린 소나무 하나, 그리고 나무 몇 그루를 그렸다. 눈이 내린 흔적도 없지만 바라보기만 해도 한기가 느껴질 정도로 쓸쓸하고 썰렁했다. 집 안에는 누가 있을까. 추사 자신만이 혼자 남아 있을 것이다. 저 앙상한 나무들마저 없다면 그 쓸쓸함을 저 집 혼자 감당할 수 있을까 싶다. 추사는 또 다른 종이 위에 칸을 치고 글씨를 써내려갔다. 자신의 심정을 우선에게 알리고 싶었던 것이다. 고맙네. 우선! _본문에서

공자께서는 ‘겨울이 되어서야 소나무와 잣나무가 시들지 않는다는 것을 알게 된다’고 하였다. 소나무와 잣나무는 사시사철 시들지 않는다. 겨울이 되기 전에도 소나무와 잣나무이고, 겨울이 된 뒤에도 여전히 소나무와 잣나무인데, 공자께서는 특별히 겨울이 된 뒤의 상황을 들어 이야기한 것이다. 지금 그대가 나를 대하는 것은 이전이라고 해서 더 잘하지도 않았고 이후라고 해서 더 못하지도 않았다. 그러나 이전의 그대는 칭찬할 게 없었지만 이후의 그대는 성인의 칭찬을 받을 만하지 않겠는가? 성인이 특별히 칭찬한 것은 단지 시들지 않는 곧고 굳센 정절 때문만이 아니다. 겨울이 되자 마음속에 느낀 바가 있어서 그런 것이다. 아! 서한시대처럼 풍속이 순박한 시절에 살았던 급암汲黯 이나 정당시鄭當時같이 훌륭한 사람들의 경우에도 권세에 따라 찾아오는 손님이 많아지기도 하고 줄어들기도 하였다. 하비下? 사람 적공翟公이 문에 방문을 써서 붙인 일은 절박함의 극치라 할 것이다. 슬프구나! 완당노인이 쓴다. _본문에서

청빈락도(淸貧樂圖) / 임홍수

◆ 추사 김정희와 우선 이상적이 나눈 가슴 시린 우정

◆ 고문헌연구가가 ‘읽은’ <세한도>

단가 <추억> 앨범 : 왕기석 판소리세계(1999, 예술기획탑 제작) |

'精神을 건강하게 > 삶의 역사' 카테고리의 다른 글

| 주님을 섬기다 가신 분(장기려)이 여기 잠들다. (0) | 2014.03.29 |

|---|---|

| 독일 진보언론 타쯔 "한국 언론은 박근혜의 애완견" (0) | 2014.03.04 |

| 미국이위대한이유 - Tesla Motors (0) | 2013.07.27 |

| 미국이위대한이유 (0) | 2013.06.25 |

| 경주 최부자집은 박정희에게 어떻게 몰락했나 (0) | 2013.02.22 |